© 旭可建筑

© 旭可建筑

-

博物馆, 遗址保护, 传统

- 建筑师: 东南大学建筑学院, 旭可建筑

- 面积 该建筑项目的领域 面积: 2435 m²

- 项目年份 该建筑项目的竣工年份 项目年份: 2024

- 厂家 该项目中使用产品的品牌 厂家: Yixing DingCheng Bricks Industry CO.,LTD., Yixing Juntao Research Institute

- 主创建筑师: 张旭,刘可南

- 历史研究及项目策划: 张旭,沈旸

- 设计团队: 石晓夏,杨一鸣,孙诗云,李蓝溪,徐桦,宋颖,于天泽,张涛,李昂,董星棋,牛童(实习),赵元岚翊(实习)

- 委托方: 宜兴丁蜀镇建设局

- 室内设计深化: 风语筑

- 室内设计概念: 旭可建筑

- 景观施工图设计: 江苏恒鸿建设咨询有限公司

- City: 无锡

- Country: 中国

• 无锡, 中国

© 旭可建筑

© 旭可建筑

墨分五色,泥有五彩。中国人以墨书写,用泥铸器,孕育了华夏文脉。

太湖之滨、天目余脉,成就了宜兴丁蜀的一方地脉、矿脉。

华夏文脉、丁蜀地脉、紫砂矿脉,正是黄龙山·紫砂矿源展示馆创作灵感的源泉所在。

© 旭可建筑

© 旭可建筑

© 旭可建筑

© 旭可建筑

项目背景

丁蜀镇位于宜兴市东南,素有“陶都”之称。黄龙山自古以来就是优质紫砂原料出产地,可谓“紫砂之源”。本项目为四号井遗址指定保护策略,并设计紫砂矿源展示馆。

© 旭可建筑

© 旭可建筑

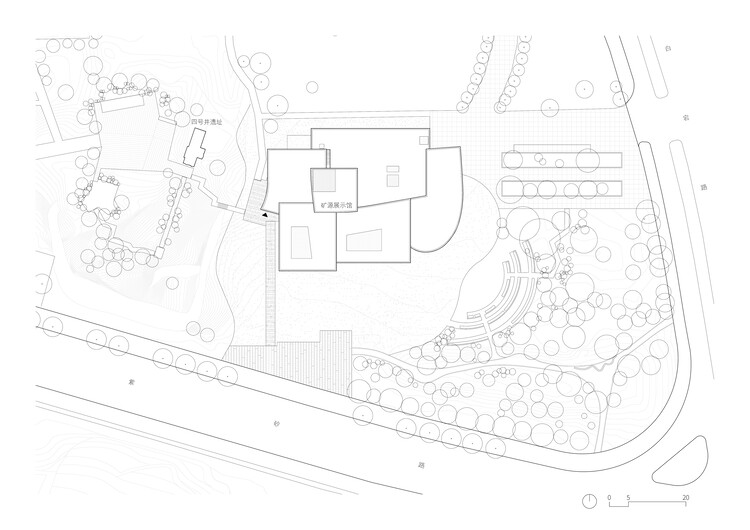

总平面图

总平面图

四号井遗址

黄龙山紫砂泥矿四号井建于 1972 年,1997 年因生产成本过高等因素而停止开采。2009 年由宜兴市政府公布为市级文保单位。

© 旭可建筑

© 旭可建筑

© 旭可建筑

© 旭可建筑

保护策略

加固、修缮、保护遗址,使之成为与展示馆为一体的室外展示场所。以“最小干预、历史复原、活化再生”为原则适当改造,使其成为建筑遗产保护与更新再生的示范案例。

·尊重遗址本身:通过自身边界与入口朝向引导游客发现四号井遗址。

·残损处活化再生:将残损的山体与建筑南面景观整体考虑。

·与建筑形成整体:在流线上将四号井遗址室外展示空间与室内游览流线贯通。

© 旭可建筑

© 旭可建筑

© 旭可建筑

© 旭可建筑

设计理念

·一体化设计:力求尊重遗址,不对遗址形成压迫,引导游客自然地发现和漫游

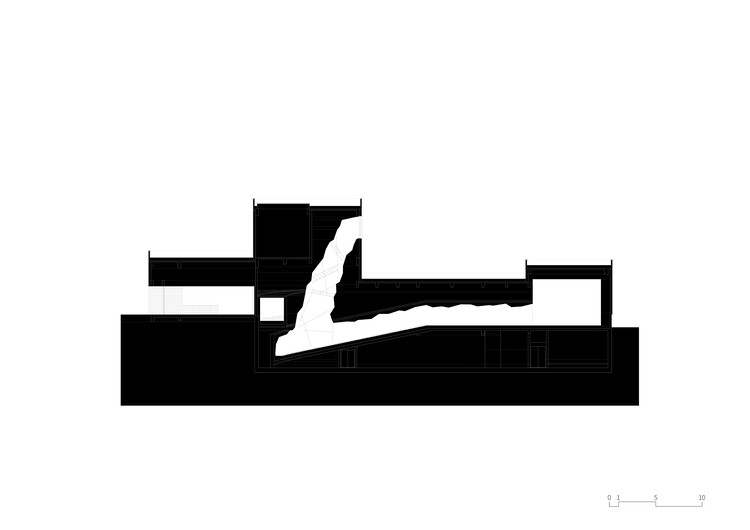

·交流共融的空间:五个体块象征五朵金花,均釉陶片的幕墙幻化五色墨彩。展馆内从地面到地下一条漩涡状的观览流线将地面的三个展厅和地下的矿道连成一体。

·多媒介展陈:以多媒体模拟真实的采矿体验,让这段历史以现代的形式重获新生。

剖面图

剖面图

© 旭可建筑

© 旭可建筑

立面上釉陶片

“上釉”即将釉涂布于陶器表面,以达美观、不透气、防渗透、增加强度等目的。

在立面陶片上运用均陶彩釉工艺,使立面在光线下呈现出丰富的光影效果。而走近用手触摸,会体会到不同的触感。

© 旭可建筑

© 旭可建筑

© 旭可建筑

© 旭可建筑

项目意义

老子说“ 有以为利、无以为用”,不论陶器还是建筑都诠释了先哲的智慧。展馆与遗址将新老脉络缜密地编织在一起。

© 旭可建筑

© 旭可建筑